<探源篇第②期>

巴文化考古依托

遗址与文物的双重印证

巴文化的真实面貌,始终依托于科学考古的发现与阐释。通过系统性考古工作,巴人历史从文献中的零散记载转化为可触可证的实物链条。

从冬笋坝船棺葬的独特葬俗、罗家坝遗址的青铜兵器群,到中坝遗址的盐业遗存,考古发现不仅印证了《后汉书》《华阳国志》等文献中的巴人叙事,更修正了传统认知中的模糊地带。

本期探源篇第②期,我们从考古学的科学支撑中,继续解析这一古老文明的溯源密码~

1、船棺葬:头枕长江的永恒乡愁

冬笋坝遗址主体遗存为战国晚期至西汉早期巴文化墓葬,距今已有2000多年,包含数具战国船棺,这些用整段楠木凿成的葬具,形似独木舟,棺内随葬品必定包含青铜兵器与陶制生活器皿。最耐人寻味的是,船棺内死者头向均朝向长江,象征灵魂回归水域的归宿观,与《山海经》中“巴人善舟”的记载相呼应。

2020年冬笋坝考古发掘现场全景

古代巴人逐水而居,长于舟楫,渔猎是其主要的生计方式。他们生前以船作为水上交通工具,去世后以船作为葬具,是为船棺葬。

2、巴蜀图语:青铜器上的纹饰密码

2007年罗家坝遗址考古发掘现场

图源|中新社宣汉县委宣传部

“巴蜀图语”又称巴蜀符号或巴蜀图形文字,指在川渝境内出土的战国至西汉初的器物上的图形符号。主要分布在铜兵器、铜乐器、铜印章和少量生产生活器物上。典型的巴蜀图语是虎纹、手心纹和花蒂纹,由于非常像装饰性符号,因此一开始并没有被当作文字。随着考古工作推进,越来越多的类似符号被发现。目前主流观点认为,这是巴蜀古族用来记录语言的工具、族徽、图腾或宗教符号,是一种象形文字,是巴蜀文字的雏形。

罗家坝遗址出土的虎纹铜戈

图源|中新社宣汉县委宣传部

目前已发现的巴蜀图语超过二百种,九成以上刻于铜兵器之上,在中华民族文字起源中有举足轻重的地位。20世纪40年代至今,不断有考古学者对巴蜀图语进行研究,但至今仍未能将其完全破解。

3、盐业遗存:白色黄金缔造的古国

中坝遗址的制盐作坊蓄卤坑

图源|重庆考古

早在新石器时代晚期,被《山海经·海内经》描述为“咸鸟”的古代巴人从长江三峡出发,沿长江干流不断西迁,辗转到临江(今重庆市忠县)?涂两溪之地发现丰富的盐泉资源,由此拉开巴人再次因盐而兴的帷幕。

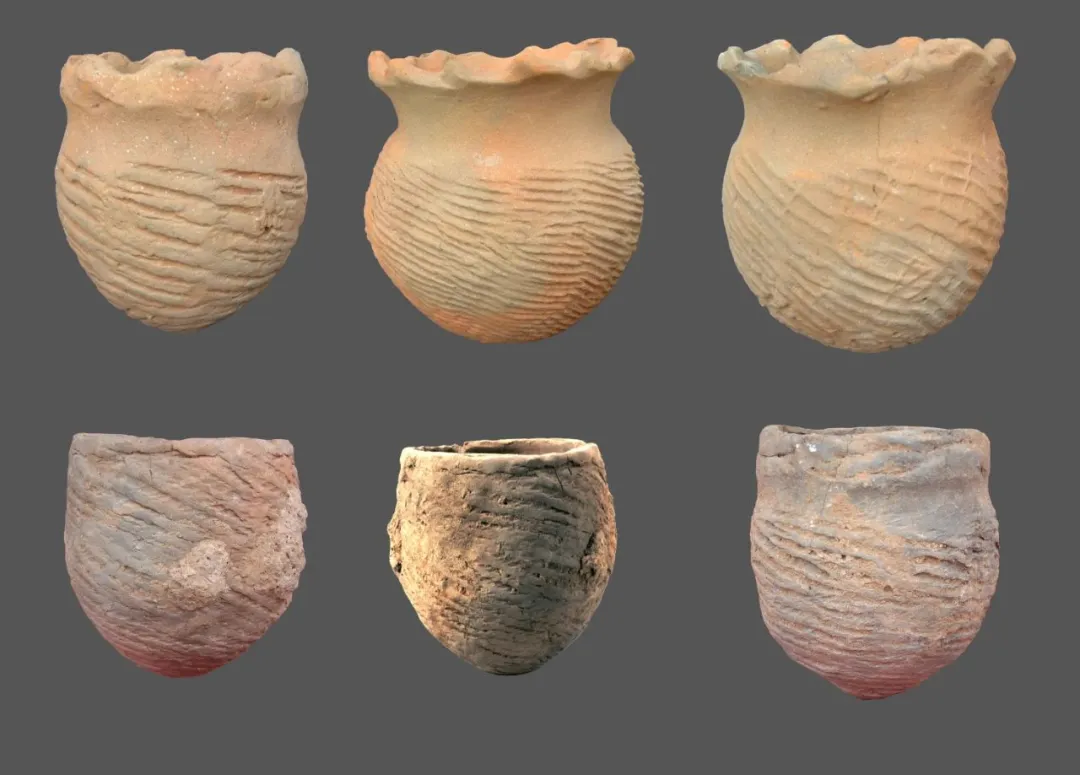

忠县中坝遗址东周圜底罐

图源|重庆考古

中坝遗址出土巨量的制盐陶器中,包括新石器时代晚期的大口尖底缸,商周时期的尖底杯,东周时期的花边口圜底罐。足以说明,古代巴人至少从西周时期开始,在当地就有了大规模的井盐开采加工活动。

这些发现不仅证实了文献中巴人“尚武”“重盐”的社会特征,也为探讨巴人与周边文明的互动提供了关键坐标。

本系列下一期将聚焦巴文化的器物篇,介绍相关代表性文物,通过微观视角揭示器物背后的技术体系与文化逻辑,敬请期待~

END

资料来源:重庆市文化遗产研究院《巴文化考古新发现》

光明日报《寻找失落的巴文明》

新华网《长江文明考古新发现》系列报道

中国新闻社《巴文化何以成为中华文明的坚定“一元”?|东西问》

重庆政协报230530期《探寻巴渝文脉 坚定文化自信》

重庆考古《话说巴国盐源》、重庆市文物考古研究院

图片来源:重庆市文物考古研究院、重庆日报

九龙坡区文化和旅游发展委员会

供稿单位:重庆市九龙坡区文物管理所

审核专家:李小英

声明:除原创内容及特别说明之外,部分图片来源网络,非商业用途,仅作为科普传播素材,版权归原作者所有,若有侵权,请联系删除。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国